Von Andreas Voigt – F4JKH

Ich sehe schon Stirnrunzeln und gehobene Augenbrauen. Noch so einer, so kann man denken, der sich sozial und pseudowissenschaftlich mit Hilfe unseres gemeinsamen Hobbies profilieren möchte. Schubladendenken in politischen Welten, das Einordnen in Kategorien, auch das macht vor den Teilnehmern am Amateurfunk weltweit nicht halt. Oft hört man in Gesprächen zwischen XYLs und OMs, dass bestimmte Meinungen nach außen getragen werden, die den Regeln des Amateurfunks widersprechen. Und gewisse Oberlehrer dann meinen, das geht nicht. Diffamierungen sind folglich von beiden Seiten aus an der Tagesordnung.

Doch darum geht es mir nicht. Amateurfunk ist für mich zu wichtig um sich in Kleinkriegen zur Befriedigung des eigenen Egos zu verzetteln.

Philosophie

Die Gemeinschaft der Funkamateure ist heterogen, ein Bild der Gesellschaft selbst. Mitglieder deren kommunizieren miteinander. Reiche, Arme, Rechte, Linke, zu wenig Junge und viele Alte, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft – alle die kann man bei uns finden. Unsere Lizenzauflagen legen gesetzlich und per Anordnung die Grenzen fest, was und wie gesagt werden darf. Regeln, die jeder kennt und weltweit zum allergrößten Teil harmonisiert sind. Dazu kommen noch Bestimmungen auf welche Art und Weise technisch miteinander kommuniziert werden darf – ohne andere zu stören oder deren Aussendungen zu blockieren. Der überwiegende Großteil der Teilnehmer hält sich daran rigoros und ermöglicht so das technische Versuchen und Ausprobieren, wie man zwischen zwei Orten eine Verbindung aufbauen kann.

Und das ist gut so. Unser Hobby lebt von der hoffentlich einwandfrei funktionierenden gekauften oder selbst zusammengebauten Technik, von neuen Möglichkeiten der Kommunikation und eben den Verbindungen, die wir QSOs nennen.

Amateurfunk ist vielfältig. Nicht nur in den verschiedenen technischen Möglichkeiten – analog oder digital mit ihren hunderten, ja tausenden Unterformen. So wie die verschiedenen Menschen auch. Vom Mobil-, Heim- oder Portabelnutzer mit ausschließlich gekauftem Equipment über Bastler, die versuchen alles, was man für die Kommunikation braucht, selber herzustellen bis zu den Administratoren für HAMNET Links, Relais, Baken und Klubstationen. Nicht zu Vergessen auch diejenigen, die sich administrativ um Amateurfunkbelange organisatorisch und politisch für uns alle kümmern. Mehr als 99% dieser Menschen machen das unentgeltlich: Aus Freude am Funksport und der Kommunikation zwischen gleichgesinnten Menschen weltweit.

Genau das braucht es im Amateurfunk. Raum für Jedermann sich innerhalb seiner eigenen funktechnischen Interessen entfalten zu können. Und dabei ist jedes Rad im System wichtig. Keiner steht über einem Anderen, alle sind gleichberechtigt. Mit ein Grund warum Verschlüsselungen in unseren generellen Kommunikationsverfahren nicht autorisiert sind. Diese Vielfalt ist es auch wovon wir alle profitieren können – in dem wir von anderen lernen, Optionen und Einstellungen an Radios und Relaisstationen übernehmen und generell Know-How weitergeben können.

Natürlich gibt es im Amateurfunk, genauso wie im Leben und der Gesellschaft auch, Teilnehmer mit mehr oder besseren Möglichkeiten für bestimmte Verbindungen. Sei es eine größere Antenne auf einem Mast oder Dach, sei es ein Remotezugang zu einer Klubstation, sei es der große Amplifier innerhalb der autorisierten Leistung für Lizenz und Band. Sei es aber auch derjenige, der sein Equipment auf einen Berg per Rucksack schleppt und vom Gipfelgebiet aus SOTA Verbindungen mit Solarpaneelen in QRP macht. Nicht jeder kann es gleich gut, nicht jeder hat die gleichen organisatorischen, körperlichen oder finanziellen Mittel.

Jeder kann allerdings, wie auch immer, seine spezielle individuelle Nische finden. Amateurfunk ist wie ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten innerhalb unserer Lizenzbestimmungen und lokal gültigen Gesetzen. Das bedeutet auch, dass jeder Amateurfunker selbst Wissen und Erfahrung aufbauen kann, die wohlmöglich andere XYLs und OMs eben weniger oder nicht haben. Das Geben und Nehmen dieser Informationen war und ist bis heute das A und O eines jeden Funkamateurs. Insbesondere Webseiten, wie z.B. Youtube, bieten ein immenses Potential an kostenlos geteiltem und unmittelbar anwendbarem Wissen an.

Trotz dieser ganzen positiven Wissens-Austauschmöglichkeiten gibt es Neid und Eifersucht unter uns Funkamateuren. Durchaus auch im Umfeld von Contest-Wettbewerben mit attraktiven Preisen und der Leistungsfähigkeit von Stationen. Schnell wird eine Modulationsart, oder ein Verfahren wie QSOs gearbeitet werden können, verteufelt, schlecht geredet oder sogar komplett massiv abgelehnt – Gegenströmungen mit eingeschlossen, da sich Gruppen, Verfechter von neuen Kommunikationsformen und Einzelpersonen angegriffen fühlen. Ganz allgemein muss das nicht sein. Die Welt der Funkamateure ist groß genug um die verschiedenen Übertragungsverfahren anzuerkennen und ihre Koexistenz zu akzeptieren. Dabei ist es wichtig zwischen konservativen Puristen und progressiven Early Adoptern zu vermitteln. In einigen Fällen kann es zu inkompatiblen Serviceüberlappungen kommen, die beide Ausstrahlungsformen scheitern lassen. Als Beispiel möchte ich die Hauptfrequenz von SSTV auf 20m (14230 kHz) nennen, die häufig bei Contest-Betrieb auch von Phonie-Funkern belegt wird und so beiden Betriebsarten sich gegeneinander das Leben schwer machen.

Digitale Schmalbandverfahren – Ihre Ablehnung und ihr großer Erfolg

Man darf nicht ignorieren, dass digitale Betriebsarten, insbesondere FT4 und FT8 neben CW, PSK und RTTY, sich seit einigen Jahren sehr großer Beliebtheit weltweit erfreuen. Diese beiden relativ neuen digitalen Ausstrahlungsarten, FT8 wurde 2017 publiziert gefolgt von FT4 im Jahr 2019, sind relativ einfach mit fast jedem neueren Radio via USB-Schnittstelle zu implementieren. Ein mittelmäßiger Computer, der nicht sehr leistungsfähig sein muss, erledigt mittels Soundkarte die Modulation und Demodulation über den USB-Audiotreiber fürs Radio. Signale können bei FT8 bis zu -24 dB unterhalb des Rauschpegels demoduliert werden. Jeder Amateurfunker kann nun auf Kurzwelle mit geringen Antennenaufwand und relativ kleinen Leistungen weltweit Betrieb machen und Diplome erarbeiten. Dies wird mit einer Ausstrahlungsbandbreite erreicht, parallel betrieben mit vielen anderen Stationen zusammen in einem einzigen Drei-kHz-SSB-Slot, die weitaus weniger Bandbreite benötigt als in jedweder analoger Form. Wenn man heute auf der 40m Frequenz 7074 kHz digital in FT8 demoduliert, finden sich besonders in den Abend und Nachtstunden meist deutlich mehr als 40 Stationen parallel aktiv je Slot von 15 Sekunden. Teilweise sogar übereinander oder überlappend – und es funktioniert trotzdem. Etwas, das es im analogen Betrieb nicht gibt. Eine Station braucht 50 Hz Bandbreite in FT8, 80 Hz in FT4. Die Zahl der parallel gearbeiteten QSOs pro Zeiteinheit übersteigt die Zahl der verfügbaren analogen Phonie-Slots in dem gesamten Frequenzband deutlich. Andere Frequenzbänder wie 60m, 30m, 17m und 12m zeigen diese Phänomen sogar noch deutlicher, ja ermöglichen eine massive Nutzung dieser im analogen Hochleistungsbereich teilweise komplett nicht nutzbaren Frequenzen. Zudem sind digitale Betriebsarten leise, heißt hier ohne hörbares Audio ausgenommen dem Klappern der Tastatur. Sie stören daher Mitbewohner und Nachbarn nicht.

Natürlich ist jeder Funkamateur empfänglich dafür, dass die von ihr oder ihm bevorzugte Modulationsart einen größeren Bereich im Bandplan bei Überarbeitungen bekommt. Heute sind alle Frequenzen in den meisten populären Frequenzbändern einem bestimmten Service oder einer Modulationsart zugeteilt. Bedeutet also, falls eine Umwidmung stattfinden sollte, müssen andere Services von dieser bestimmten Frequenzzuteilung weichen oder verlieren ihre Primärzuweisung für bestimmte Bereiche. Frequenzen sind nur endlich verfügbar. Insbesondere diese in den populären Frequenzbändern zwischen 160 m und 70 cm in denen der allermeiste QSO-Verkehr heute stattfindet.

Man muss aber auch anerkennen, dass ebenso im Amateurfunk wie in viele anderen Dingen auf der Welt die Entwicklungen in digitalen Modulationsarten und im Allgemeinen neuen Übertragungsformen deutlich schneller gehen als deren Zuweisungspolitik in Bandplänen. Auf der anderen Seite sollte aber auch die konservative Seite der Hüter von Frequenzplänen beachtet werden, die Ausstrahlungsformen klassifizieren und in bestimmte existierende Bereiche zu gleichberechtigter Nutzung einordnen. Es ist daher durchaus schwierig, z.B im 20m Band bei heißen RTTY-Wettbewerben für DXpeditionen eine drei kHz breite Frequenz für FT8-Verkehr zu finden, die parallel nutzbar ist. Der Hunger an nutzbarer Bandbreite ist auch bei uns Funkamateuren und nicht nur in den kommerziellen Frequenzbereichen zum Teil unersättlich. Wenn auch nur zum Teil punktuell, also für bestimmte zeitbegrenzte Ereignisse.

Andere Einteilungen sind eher systemisch beschränkt, zum Teil auch aufgrund selbstlimitierender Definitionen. Als Beispiel möchte ich hier FT4 erwähnen, die an sich als Contest-Betriebsart konzipiert wurde. Die Entwicklung zeigt aber, dass FT4 heute mehr denn je als Ausweichmodulationsart regulär für QSOs außerhalb von Wettbewerben genutzt wird falls der Drei-kHz-Slot von FT8 in einem Frequenzband (wieder einmal) komplett voll ist. Leistungsbeschränkte Funkamateure haben keine Möglichkeit für andere Stationen „hörbar“ zu werden. Wenn man heute die Nutzung insbesondere von FT8 sich ansieht, sollte durchaus in Erwägung gezogen werden einen weiteren Standart-Slot neben den x074 Frequenzen in den verschiedenen Bändern einzurichten. Entweder wie im 6m Band für kontinentale und interkontinentale Übertragungen auf 50313 kHz und 50323 kHz, speziell für QRP-Betrieb oder als Overflow-Zuweisung mit paralleler Nutzung durch andere digitale Ausstrahlungsarten auf der Basis von interferenzfreiem Betrieb. Die QRP-Lösung wäre durchaus attraktiv. All das gibt es bereits für CW, der allerersten digitalen Betriebsart überhaupt. Dies sollte nun für die seit einigen Jahren populären und immer erfolgreicheren Betriebsarten FT8 und FT4 in den existierenden Digital-Schmalbandfrequenzzuweisungen angestrebt werden.

Funkamateure, die diese neuen Betriebsarten nicht arbeiten oder generell als „neumodisches Kram“ ablehnen, insbesondere das ein Computer die Einstellungen am Funkgerät inklusive CAT und PTT vornimmt und nicht unmittelbar der Amateur selbst, bestehen in den meisten Fällen darauf, dass die Zuweisungen für diese Ausstrahlungsformen auf einen minimalen Bereich beschränkt bleiben. Dies kann ich teilweise verstehen. Trotzdem möchte ich diesen XYLs und OMS drei wichtige Punkte mitteilen. 1. In keinem anderen Drei-kHz-Slot in allen HF-Frequenzbändern außer in denen von FT8 und FT4 ist die Anzahl oder Dichte der Funkamateure pro kHz weltweit größer. 2. Die momentan veröffentlichten Bandpläne für Schmalband-Digitalausstrahlungsarten geben Kapazitäten an, die auch von FT8 oder FT4 genutzt werden könnten. Wichtig ist, dass keine andere Modulationsart wie z.B, Bakenaustrahlungen, CW oder SSB-Phonie in jedem einzelnen Band beschränkt werden würden. Bestehende analoge Kapazität wird nicht benötigt. 3. Viele Funkamateure, die früher analoge Verbindungen gearbeitet haben, nutzen heute bereits auch FT8 und FT4. Das heißt, es gibt weniger Verkehr auf den analogen Frequenzen und damit eine bessere Qualität, Verfügbarkeit und Reichweite parallel zu den digitalen Betriebsarten.

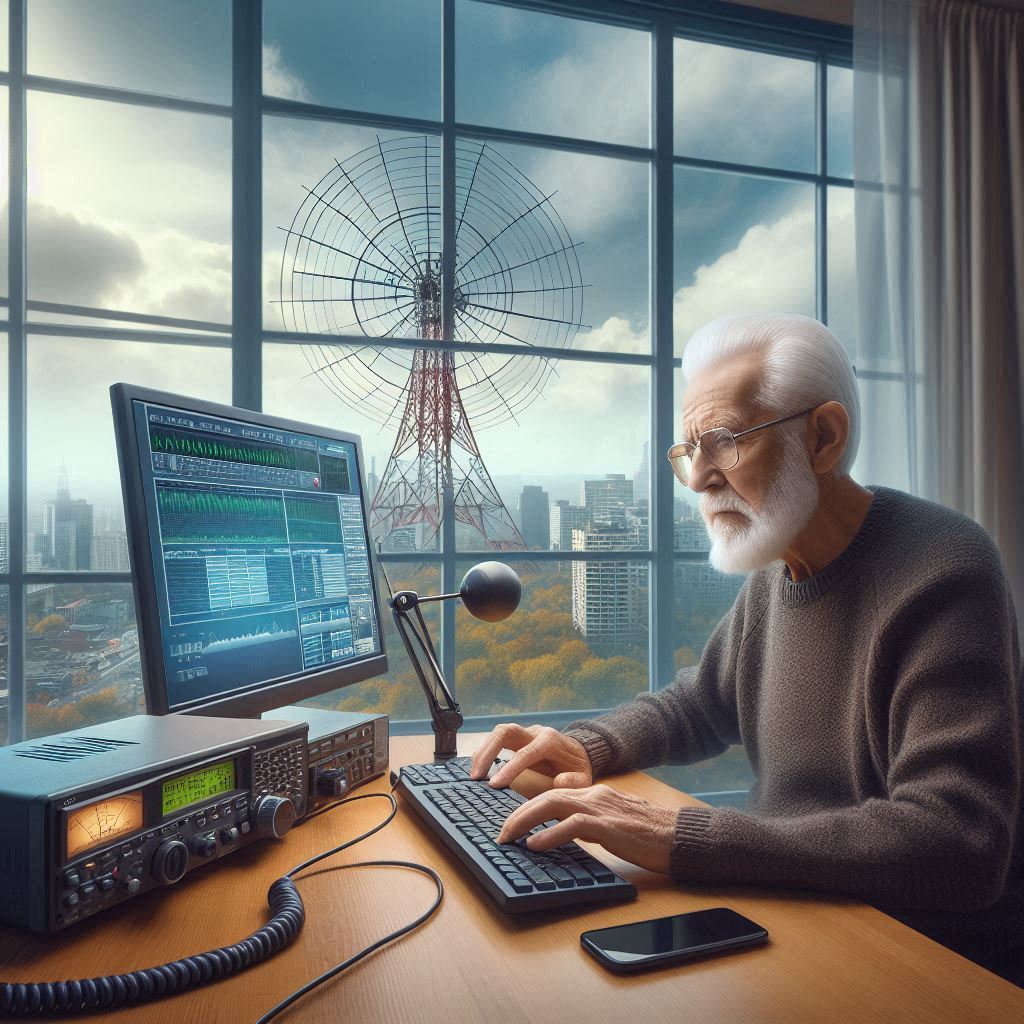

Eine weitere Attraktivität der FT8/FT4 Kommunikationsform sowie anderen weniger genutzen digitalen Betriebsartengruppen wie z.B. RTTY, PSK, OLIVIA liegt in der Möglichkeit Stationen im Remotebetrieb sicher zu bedienen. Mittels eines HAMNET-VPN-Zugangs im Shack mittels einer 5G, DSL oder Glasfaserverbindung mit dem fernbedienten Computer mit USB-Radioanschluss, ist es möglich per Remote-Desktop-Verbindung die entsprechende Software zu bedienen. Weitere Hilfsprogramme erlauben Visualisierungen, das automatisches Loggen und QSL-Bestätigen der QSOs via QRZ.com, LoTW und eQSL sowie das Chatten mit den Operatoren der Gegenstationen, die auch diese Software benutzen. Zusätzlich kann, wenn immer diese Remote-Station nicht von einem Operator genutzt wird da diese Remote-Computer meistens 24/7 betrieben werden, diese zum Empfang von WSPR-Signalen automatisiert betrieben werden, die an PSK-Reporter oder WSPR-Datenbanken weitergeleitet werden. Dabei werden auch Signale z.B. von Mikroballonen mit Amateurfunk-Nutzlast im 20m Band aufgezeichnet und Datenbanken zur Verfügung gestellt.

Fazit

Amateurfunk ist und bleibt faszinierend – zugleich gruppenbezogen und äußerst individuell per eigenem Rufzeichen. Das muss man akzeptieren als Voraussetzung im System. Daraus folgt auch der notwendige Respekt gegenüber allen anderen XYLs und OMS auf den autorisierten Frequenzen mit ihren jeweiligen unterschiedlichen Ausstrahlungsformen. Amateurfunk ist ein freies Kommunikationsmedium mit definierten verständlichen Regeln, in dem es völlig egal ist, welchen Pass, Herkunft, Rasse, Religion, politische Einstellung oder Geschlechtszugehörigkeit man selbst und die Gegenstation hat. Ich würde sogar sagen, je exotischer, je ausgefallener, je weiter weg, desto besser. Sprachbarrieren können mit digitalen Übertragungsformen problemlos überbrückt werden. Letztere wurden weltweit im letzten Jahrzehnt äußert populär. Der meiste Verkehr in jedem HF-Band bündelt sich nun in einem kleinen überlaufenen Frequenzspektrum. Ein Überdenken und Entzerren der Situation für kleine, schwächere Stationen – für die hauptsächlich FT8 im weltweiten Funkverkehr entwickelt wurde – wäre äußerst hilfreich in allen HF-Bändern.